街道を走る!!

東海道!!

浜松宿→舞坂宿→新居宿

走行記録

走行一覧表

| 区 間 | 日 付 | 所要時間 | 概算走行距離 | 宿場数 | 天気 |

| 浜松宿ー新居宿 | 2014年03月22日 | 10:51-15:25 | 18キロ | 3 | 快晴 |

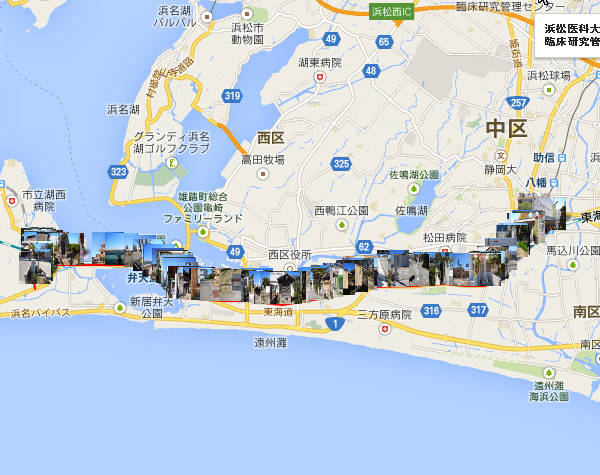

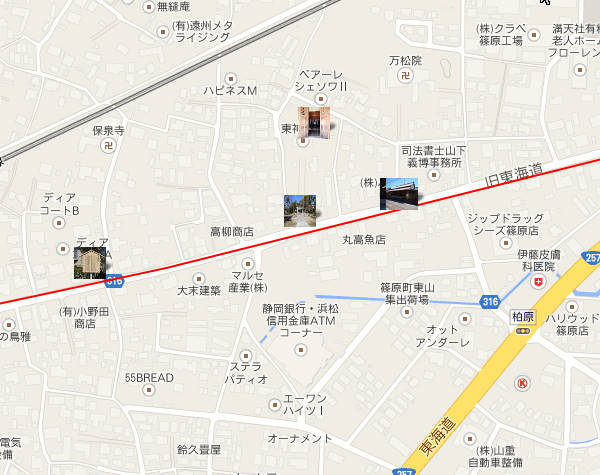

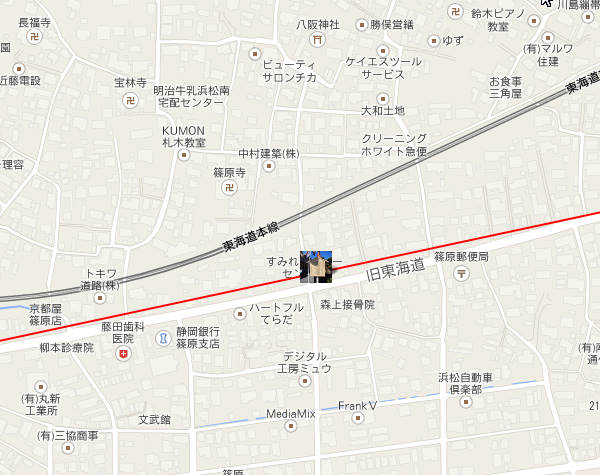

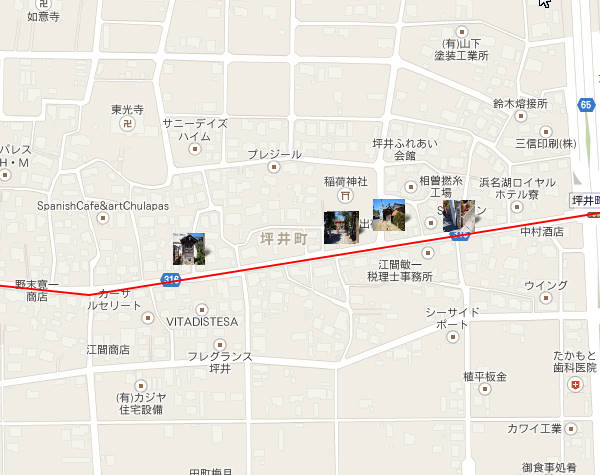

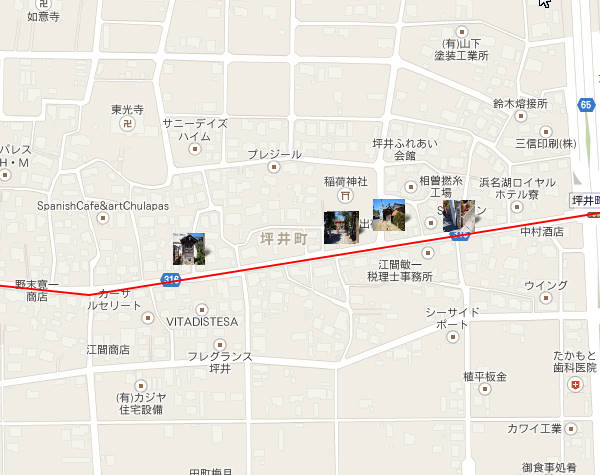

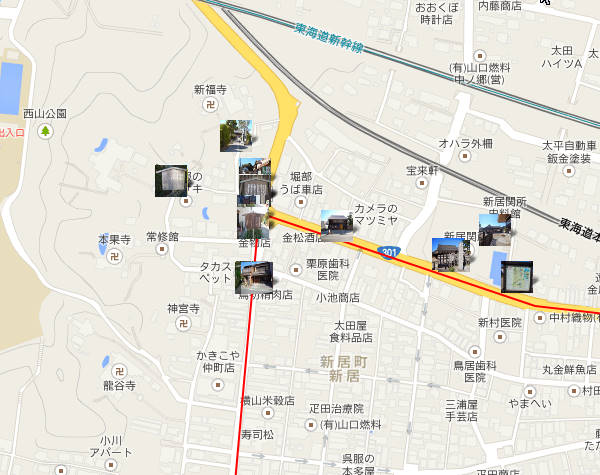

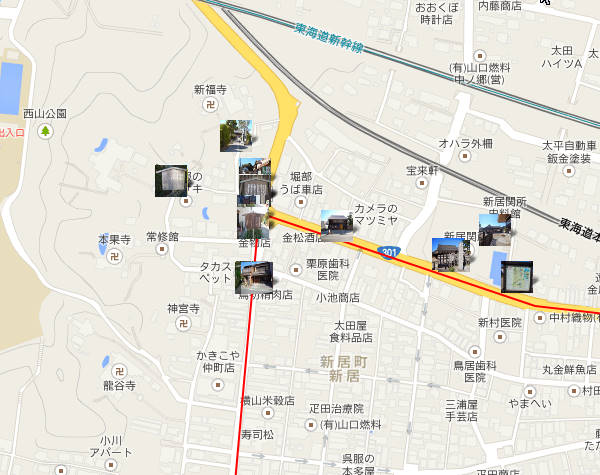

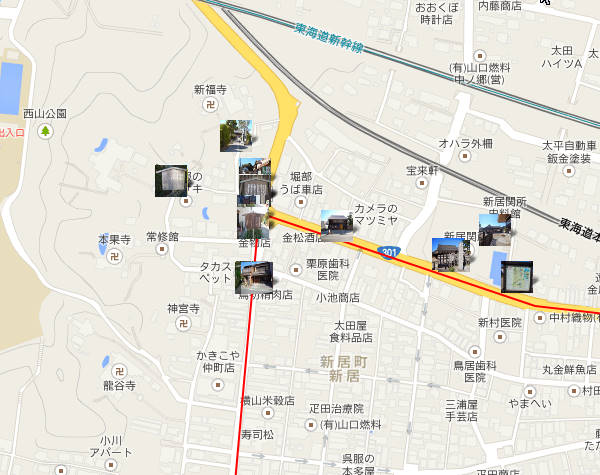

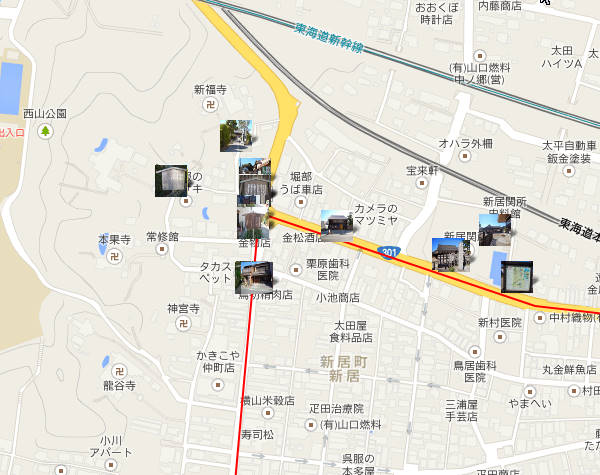

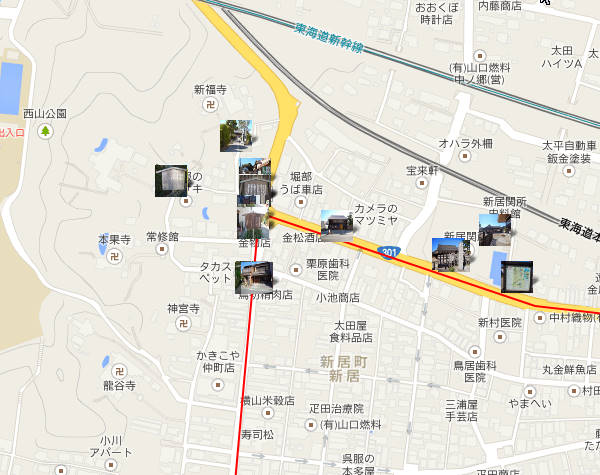

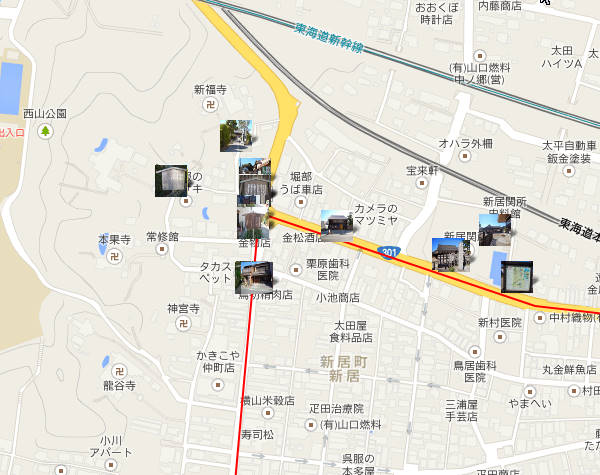

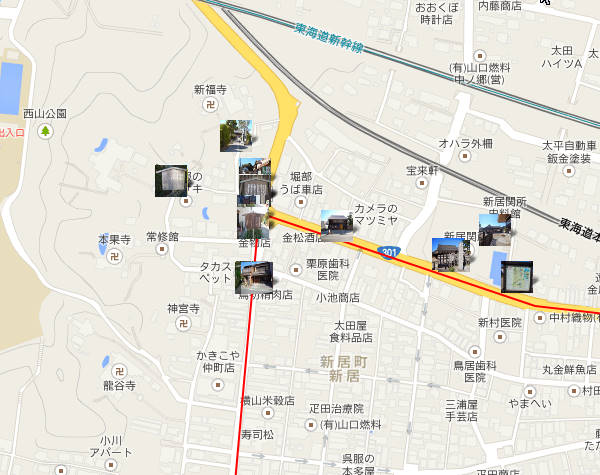

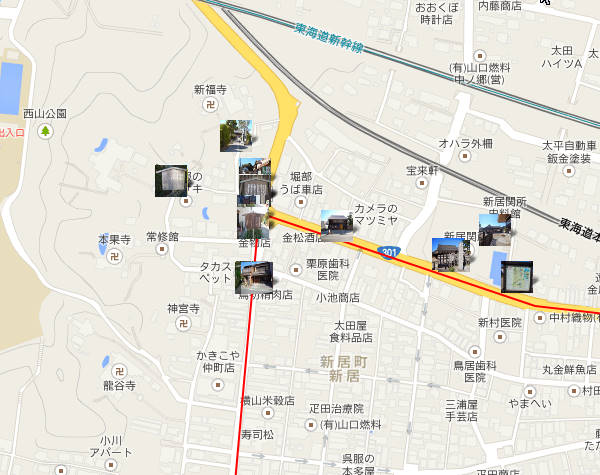

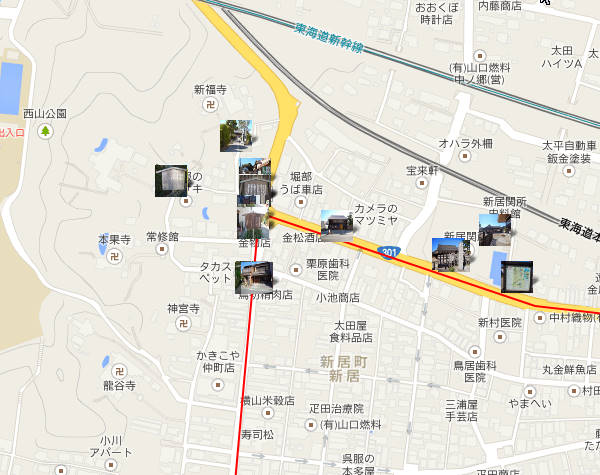

浜松宿ー新居宿走行地図

掲載写真の撮影場所

地図をクイックすると詳細図がでます。

浜松宿→舞坂宿

浜松宿(はままつしゅく、はままつじゅく)旧名「濱松宿」 は旧東海道の宿場で、東海道五十三次の江戸から数えて29番目、京から数えて25番目にあたる。 また実距離では、江戸から京との中間にあたり、名実共に関東関西の中間地域であった。 遠江国敷知郡(ふちごおり)の中心にあたり、司法行政を浜松藩が取り仕切っていた。 現在の静岡県浜松市の中心部にあたり、浜松城の城下町として天保年間には本陣が6軒、旅籠が94軒もあったとされる、遠江国・駿河国を通じて最大の宿場であった。 天竜川の右岸にもあたるが、洪水の度に川の流れが変わったこともあり、現在の川岸からは6kmほど離れている。

(wikipediaより)

新居宿を目指して浜松駅を出発。

旧東海道に合流。

大名・公家・幕府役人など貴人の宿泊のため宿場に置かれた旅籠を本陣といいます。 ここは、浜松六本陣の内梅屋家の本陣跡で、建坪は180坪(約600㎡)でした。 国学者賀茂真渕(本名庄助)は梅屋家の婿養子でした。 浜松市

屋号は「山や」さん。

旧東海道の標識と思われるが、文字が擦れて判読できない。

慶長六年辛丑正月(一六○一)徳川家康は東海道に駅伝馬の制を定め、江戸より京都まで五十三の宿場を設けました。 同九年幕府は一里毎に五間(約九メートル)四方の小高い塚を道の両側に築いて榎を植えさせました。 ここは江戸より六十六里、昔は土手のある松並木が続いて(八丁畷)榎は街道を行く旅人の道標でした。 昭和五十三年八月 可美村教育委員会

南側の薬師堂(遠江四十九薬師霊場)。

11:33 二つ御堂

北側の阿弥陀堂。

11:33 二つ御堂

奥州平泉の藤原秀衡と、その愛妾によって、天治年間(一一二五年ごろ)創建されたと伝えられている。

京へ出向いている秀衡公が大病であることを聞いた愛妾は、京へ上る途中、ここで飛脚より秀衡公死去の知らせ(誤報)を聞き、その菩提をともらうために、

北のお堂(阿弥陀如来)を建てたという。

一方、京の秀衡公は、病気が回復し、帰国の途中ここでその話を聞き、愛妾への感謝の気持をこめて、南のお堂(薬師如来)を建てたという。

現在の北堂は、昭和三十年改築、阿弥陀如来・地蔵菩薩・毘沙門天が、南堂は、昭和十二年新築、薬師如来・不動明王・大日如来が祭られている。

毎年十二月十四日、供養が行われている。

可美村教育委員会

この付近に柱を立てて高札を掲げた高札所がありました。 村の人々に法令やおふれを周知させるために書かれた木札を高札といいます。 明治三年(一八七○)ごろ廃止されました。 可美村教育委員会

宝冠に馬頭をいただき、憤怒の相をした三面八臂(さんめんはっぴ)の観世音菩薩である。 交通運搬、農耕等のため極めて重要であった馬の供養と結合して、江戸時代庶民の信仰を集めた。 可美村教育委員会

二ツ御堂の西に周囲二丈余(約六メートル)の秀衡松と呼ばれる古い松がありました。 「秀衡の側室の亡骸を埋めた所に、秀衡が植えた松である」とつたえられています。 明治十五年頃までは老木となって残っていました。―浜名郡誌より― 昭和五十三年八月 可美村教育委員会

創建年代不詳、当社は山城国(京都府)石清水八幡宮より奉迎す。

大永四年(一五二四年)信濃国(長野県)南方美社(上諏訪社)より内田六郎兵衛勧請明治中頃迄代々神主となる

当神社は大正十五年四月一日火災に罹り、社殿等焼失したればその由緒詳かならず。 伝ふる所に依れば名門の出身紀伊の国熊野神社の神官故ありて諸国遍歴の砌り当地に足を止め居を定め祭神を奉祀したるに初まると云う。 古来熊野三社大権現と称したれども明治二年六所神社と改称、同七年熊野神社と改め同十二年村社に列せらる

江戸時代 宝永二年(一七○五年)に高塚(当時は高塚村という)は堀江領(大沢右衛門督基隆)になったが、増楽(当時増楽村)以東は浜松領(松平伯耆守資俊)であったので、領地の境界を示すために建てた標柱である。 堀江領側にも傍示石と称する境界の標柱があったようである。 昭和五十一年七月三十一日 可美村教育委員会

境界石を探すが、案内木柱以外は見当たらない。

紀州(和歌山県)熊野本営の神主さんが諸国行脚の途中、此の地に足を留めて祭祀したのが始まりであると云われている。 或る時此の地の神主さんが高い丘を作って人々を救へと云う不思議な夢を見たので、村人とはかって神社の裏山に土を盛りあげた。 その后安政の大地震が起り津波のため多くの死者が出たが、高塚の人達は此の丘に避難して被害を免がれたと云伝へられている。 又一説に大津波のため住んでいた人達が殆んど死んでしまった。 村人は津波の犠牲者を此の地に葬り沢山の砂を浜から運んで高い塚を作った。(今でも浜垢離と云う習慣として残っている。) 大きな墓であったので大墓後に高い塚ー高塚と呼ぶようになり地名になったと伝えられている。

当社は、後三条天皇の延久年間に創建されたと口伝され、 紀州和歌山の熊野本宮の神主が、諸国行脚の途中でこの地に足を留めて祭祀したと伝えられ、熊野三社権現と称えられた。 ある時、神主が「高い丘を作って人々を救え」という不思議な夢を見たので、村人と図って神社の裏山に土をもりあげた。 その後「安政の大地震」が起こり、津波の為多くの死者が出たが、この里の人々はこの丘に避難して難を逃れたと伝えらる。 又一説には、大津波の犠牲者をこの地に葬り沢山の砂を浜から運んで(浜垢離の起源)高い墓を築いたと。 大きな墓(つか)であったので大墓、後に高い塚~高塚と呼ぶようになり、地名になったと伝えられる。

浜松宿 宿境まで一里十三町

舞阪宿 宿境まで一里十五町

立場は、慶長六年(一六○一)東海道に宿駅伝馬制度ができた時に、宿場と宿場の中間の休憩の施設として設けられました。 ここは立場本陣とも言われ、大名等身分の高い人達が多く休憩しました。 明治元年(一八六八)に明治天皇が御小休されたという記録「御東幸御小休帳」や文化年間の「御大名様御小休帳」が残されています。 筋向いには、道中案内記にも載っている茶屋「浅田屋」がありました。現在この辺りの字名は立場といいます。 篠原地区自治会連合会

(日本橋より六十七里)

徳川幕府は、慶長九年(一六○四)東海・中山・北陸の三街道に方五間(五間四方)の一里塚を築くことを諸大名に命じました。 江戸日本橋を基点とし一里(三十六町・約四キロ)毎の街道の両側に一里塚が築かれました。 東海道宿村大概帳に、「壱里塚木立左松 右榎 左右の塚共篠原村地内」と記されています。左側とは南、右側とは北を指す。 当時の旅人は、一日十里(約四十キロ)を歩くのが普通であったといわれていました。 篠原地区自治会連合会

藩は一般の人々に法度や掟や禁制を伝るために、村の中心または目立つ場所に高札場を設けました。 高札には親孝行・忠孝の奨励や賭博の禁止など生活の規範のものとキリシタンや徒党の禁止などがありました。高札の文面は簡易な仮名交じり文が用いられていました。 明治政府も高札を使いましたが、明治六年(一八七三)太政官布告をもって廃止されました。 高札のあったこの辺りは、札木という地名です。 篠原地区自治会連合会

祭神 軻遇突智命(かぐつちのみこと)、素盞鳴命(すきのをのみこと)

由緒 当社の創立は文禄元壬辰年(一五九二)、坪井郷新田村開発当時に、氏神として京都愛宕神社から御分霊を奉斎し、 慶長六辛丑年(一六○一)二月、徳川家康公が鷹狩りの折、御祈願をしたとの古老の言い伝えがあり、 武将の崇敬が厚かった坪井郷の内、新田の氏神として崇敬され由緒不詳ながら、神社宝物として棟札八枚が現存する。

一.祭神 稲荷大神 宇加之御魂之大神 佐田彦大神 大宮売大神

一.由緒の概要

●永享十二年(一四四○)伏見稲荷より勧請したと言われる。 ●天正十六年(一五八八)九月十八日拝殿再建の棟札が現存すると言い伝えられている。 ●現在の拝殿は大正十一年に建てられた。境内の森の木が建築材として利用された。村内の大工数名が建築に携わった。境内入口の門柱にその人達の名前が刻まれている。 ●慶安元年(一六四八)時の幕府から朱印五石が禄(与えられる)された。 ●境内に入ると立灯篭が左右に見える。文化年間と刻字されている。 ●両部鳥居と稲荷鳥居が続いている。 両部鳥居は朱色に塗られ、四本の稚児柱と呼ばれる控柱で支えられている。稲荷鳥居は石造りで文化十三年丙子年(一八一六)十一月吉日 遠州屋傳兵衛奉献 江戸小船町傳次郎と刻まれている。 ●稲荷の名のごとく、元来農耕神であるが、中世以降から漁業神また産業神、商売神として崇められ、近郷からの参詣者も訪れるようになった。 平成十三年三月吉日

この地に永く安置されていた観世音菩薩は、引佐細江の観世音と言い、高さ一尺二寸五分(約三十八センチ)の立像で、定朝法橋上人の真作であると伝えられる。 第六十八代後一条天皇の治安元年(一○二一)定朝上人諸巡行の途中山住神社(水窪町)に山籠もりされた時神託を感じ、引佐細江の里に行き老杉の元で一心不乱に大悲十句の秘文を唱え祈りつづけられた。 七日七夜の三更(午前0時前後)老杉の頂が光り輝き、忽然として聖観世音菩薩が応現された。 その慈悲に感激し、ありがたさの万分の一をも残そうと老杉を伐り、聖観世音菩薩の尊像を一刀三礼して彫り上げ、国下安民五穀豊饒のため引佐の地に堂宇を建てて、安置し奉った。 第七十六代近衛天皇の久安五年(一一四九)八月下旬に天災地変あり、山崩れや洪水によって田野は流れ、山川村里は一時に大海となった。 この時、菩薩の霊訓によってこの地に遷し、草庵を造り安置申しあげた。 仁安の頃(一一六六)多田満仲五代の孫、従五位の下、伊賀守源光行公の紀行に、筑紫(九州)の人、頼み事があって鎌倉に下るとき参詣して、 望み叶うならば御堂を建立申そうと祈願し、目的を達してお礼に堂を新しくしたとある。 それ故に光行公も詣でて、多くの人々の願望成就のしるしを見、大悲大慈の恵は広く、深く、たのもしく思われて歌を詠んだ。 たのもしな 入江に立つる 身をつくし 深き志るしの ありと聞くにも 右の一首、光行公が観世音を前に詠まれたと東海道名所図会に見える。 第句十代後宇多天皇の弘安年中(一二八三)佐夜の中山(掛川菊川の境)の化鳥退治のために勅命を受けた上杉三位高実公が下向の折りも当観世音にご祈願なされ、成就速やかであったなど伝わる。 また、寛文十二年(一六七二)四月二十三日、新居宿の住人片山権兵衛紀州熊野浦にて難破したが、大悲の感応を得て助かった。 その礼謝としてお堂を建立、寄附した。 以上は、延宝五年(一六七七)五月八日、如意寺四代利州艱禅和尚の書き遺された観音由来を略記したものである。 その後も東海道を往来する人々にご利益ある観音として聞こえ、文化年間(一八○四~一四)江戸の商人遠州屋源人、相良屋茂七など多くの人から大般若経六○○巻が奉納された。 今も、毎年一月十七日の大般若法要で目にすることができる。 観音像は、昭和四十二年(一九六七)以来、如意寺に安置してある。

浜松宿 宿境まで二里二十町

舞阪宿 宿境まで八町

松並木は700mにわたり、300本超の松が道の両側に残っています。

東海道五十三次之内 日本橋 起点

並木の南側歩道に広重の東海道五十三次の銅板がはめ込まれた石碑が並んでいる。

北側の歩道に十二支を型取った石像が並んでいる。

子の刻

午後十一時から 午前一時まで

一月 北

丑の刻

午前一時から 午前三時まで

二月 北北東

東海道五十三次之内 平塚 七

寅の刻

午前三時から 午前五時まで

三月 東北東

卯の刻

午前五時から 午前七時まで

四月 東

辰の刻

午前七時から 午前九時まで

五月 東南東

東海道五十三次之内 岡部 二拾一

東海道五十三次之内 藤枝 二拾二

東海道五十三次之内 島田 二拾三

巳の刻

午前九時から 午前十一時まで

六月 南南東

午の刻

午前十一時から 午後一時まで

七月 南

この松並木は慶長9年(1604)徳川幕府の命により街道を整備し黒松を植えたのに始まる。 正徳2年(1712)には舞坂宿の東端見付石垣より馬郡境まで8町40間(約920m)道の両側の堤に1,420本の立木があったという。 その後寿命や台風で倒れ減る一方、そのつど補植など行ってきたが昭和13年(1938)国道付換えの際、堤を崩し両側に歩道をつけ今日の姿になった。 現在700m株数約330本旧東海道の面影を良く残している。 舞阪町・舞阪町教育委員会

東海道五十三次之内 二川 三拾三

未の刻

午後一時から 午後三時まで

八月 南南西

ここには江戸時代、舞坂宿唯一の橋である舞坂橋がかかっていました。北に西長池という大きな池があり、南側から松並木を横切って昭和10年頃まできれいな水が流れていました。 天保14年の東海道宿村大概帳には次のように書かれています。 字舞坂橋 1、土橋 長7尺 横3間 橋杭4本立弐組 是は前々より御普請所にて、寛政10年御代官辻甚太郎掛かりにて御普請これあり、この証拠書物は宿方にあり、文化14年にも御普請これあり、 もっとも土橋のため保持に難あり宿役で板橋に掛換えをした。 舞阪町教育委員会

申の刻

午後三時から 午後五時まで

九月 西南西

酉の刻

午後五時から 午後七時

十月 西

戌の刻

午後七時から 午後九時まで

十一月 西北西

むかし、遠州灘の浜では、地引網漁が行われていました。 魚がとれない日が続いたある日、真っ黒な小僧が網にかかりました。 漁師たちは気味悪がり小僧を殺そうとすると、小僧は「私は海の底に住む浪小僧です。命だけはお助けください。 その代わり、ご恩返しに、海が荒れたり、風が強くなったりする時は、海の底で太鼓をたたいてお知らせします」と言うので、海にもどしてやりました。 それ以来、天気の変わる時、波の音がするようになったと伝えられています。 遠州七不思議より

亥の刻

午後九時から 午後十一時

十二月 北北西

舞坂宿→新居宿

舞阪宿(まいさかしゅく、まいさかじゅく)旧名:舞坂宿 は、東海道五十三次の江戸側から数えて30番目の宿場。 令制国は遠江国。現在の静岡県浜松市西区舞阪町に当たる。 この宿場の西は浜名湖となり、「今切の渡し」で、西岸の新居宿(同県湖西市新居町)へ着く。古くは、舞坂とも称された

(wikipediaより)

この石垣は舞阪宿の東はずれに位置している。石垣の起源の詳細は明らかでないが、宝永六年(一七○九年)の古地図には既に存在している。 見付は見張所にあたり、大名が通行の時などには、ここに六尺棒を持った番人が立ち、人馬の出入りを監視するとともに、治安の維持にあたった所である。 舞阪町教育委員会

ここの常夜灯は正面が秋葉大権現、西面が津嶋牛頭天王、南面が両皇大神宮、東面が文化12年乙亥正月吉日と彫られており、文化12年に建立されたことが分かる。 江戸時代の舞阪はよく火災に見舞われ、特に文化6年(1809)には宿場の大半を焼く大きな火事があり復興に大変難儀している。 当時火防せの山、秋葉信仰の高まりとともに人々の願いによりこの常夜灯が建立されたもので、その世話は現在も地域の人たちに引き継がれている。 舞阪町教育委員会

江戸幕府が日本橋を起点にして街道に一里塚を築かせたのは慶長9年(1604)とされる。 天保年間の宿村大概帳には舞坂宿は江戸より67里16町に位置しており、ここの一里塚は左右の木立共松と書かれている。 しかし古老の話では大正時代まで一抱え半もある大きな榎の木が枝を四方に繁らせていたというから幕末の頃には榎の木が植っていたと解釈してよいだろう。 なお北側の一里塚は土地台帳に町有地としてわずかに名残りを留めているのみである。 舞阪町教育委員会

文久二年

東海道舞坂宿

宿内軒別書絵図面

北側の一里塚跡

文化六年(一八○九年)に舞坂宿の大半を焼く大きな火災があり、復興に大変難儀をしました。 火防の山、秋葉信仰の高まりとともに仲町の願いにより、四年後の文化十年五月吉日にこの常夜灯が建立されました。 両皇大神宮、秋葉大権現、津嶋牛頭天王の銘が刻まれ、高さは台座ともで二.七メートルあります。 なお、西側の石の祠は、秋葉山をまつってあります。ちなみに、ここ宝珠院は、明治六年(一八七三年)に舞阪町に初めて小学校が開かれた所です。 舞阪町教育委員会

秋葉山を祀っている。

この地は東海道舞坂宿宮崎伝左衛門本陣跡で江戸時代、公家・大名・幕府役人などが旅の途中宿泊・休憩したところです。 舞阪町教育委員会

舞坂宿は、慶長六年(一六○一)の東海道宿駅制度設定に伴い開設された五十三次のうち江戸から三十番目の宿駅で、 弘化二年(一八四五)の資料では人口一,二○四人・戸数二六五戸でした。 また、本陣(宮崎伝左衛門)と相本陣(源馬徳右衛門)があり、源馬本陣の向側に脇本陣(茗荷屋 堀江清兵衛)がありました。 脇本陣は、大名・幕府役人等が本陣で宿泊休憩できない時に利用された施設で、普段は一般の旅籠屋として使われました。 建物は主屋・繋ぎ棟・書院棟で構成され、現構で間口五間・奥行十五間ありました。 現在書院棟一棟が残されており、旧東海道宿駅の中では唯一の脇本陣遺構として貴重な建物です。 平成七年復元保存のため解体を行った結果、書院棟の大棟鬼瓦に「天保九年戌五月吉日 横山村瓦師政右衛門」の箆書が発見され、 また、旧上段の間の床の間落掛材に「天保九年戌春ヨリ秋迄数月」の墨書が発見され、書院棟が天保九年(一八三八)の建築であることが判明しました。 平成九年舞阪町教育委員会

玄関

舞阪には往還道路沿いに三つの常夜灯があるが、ここは正面が両皇大神宮、西面が秋葉大権現、東面が津嶋牛頭天王、南面が文化十年二月吉日、 願主西町中、と彫られており、この常夜灯は文化十年に建立されたことが分かる。 舞坂宿では文化六年(一八○九年)西町より出火、宿の大半を焼く大きな火事があり復興に大変難儀をしている。 当時火防せの山、秋葉信仰の高まりとともに人々の願いによりこの常夜灯が建立されたもので、その世話は現在も西町の人たちに引き継がれている。 浜松市教育委員会

浜松宿 宿境まで三里

新居宿 宿境まで一里十町

江戸時代、舞坂宿より新居宿までの交通は渡船であり舞阪側の渡船場を雁木といった。 雁木とは階段状になっている船着場のことをいい本来は「がんぎ」と読むが舞阪では「がんげ」といっている。 ここは東海道を旅する人が一番多く利用した本雁木跡で東西15間、南北20間の石畳が往還より海面まで坂になって敷かれていた。 またここより新居へ向かう船は季節により多少変わるが、関所との関係で朝の一番方は午前4時、夕方の最終船は午後4時であった。 浜松市教育委員会

ここは浜名湖今切渡しの舞坂宿側の渡船場跡で明暦三年(一六五七年)から寛文元年(一六六一年)にかけて構築されました。 その後、江戸時代には災害で幾度か修復されています。両側の石垣の白い部分は昭和二十八年の台風で石垣が崩れたため積みなおしたものです。 雁木とは階段状になっている船着場のことをいいますが、地元では「がんげ」と昔からいっています。 舞坂宿には三ヶ所の渡船場がありましたが、一番南側は主に荷物を積み降ろしをした渡荷場。真ん中は旅人が一番多く利用した主要渡船場で本雁木と呼ばれています。 この北雁木は主に大名や幕府公用役人が利用したところで、往還から幅十間(約十八メートル)の石畳が水際まで敷きつめられています。 浜松市教育委員会

那須田家の先祖は豊臣氏に仕えていましたが、大阪の役の後、舞阪で農業を営むようになりました。 又七は天明4年(1784)の生まれで、子供の時から聡明でした。勉学に励み、16歳で舞坂宿問屋場の書記となりました。その後、村役人・宿役人を長く勤めました。 産業振興に努め、海苔養殖の基盤をつくりました。飢饉の時には、私費を投じて救済事業を行いました。 その人望と功績により苗字帯刀を許され「袱刀爺爺」と呼ばれました。嘉永3年(1850)66歳でなくなりました。安政5年(1858)その業績を永く伝えるため、顕彰碑が建立されました。

昔、弁天島のこの辺りは砂州が新居の橋本辺りまで続き、白砂青松「天の橋立」のような風景が広がっていました。 そんな弁天島の美しさに誘われてか、ある日天女が舞い降りました。村人は大変喜び、社を建てるからここに留まってほしいとお願いしました。 ところがどういうわけか、天女は駿河の三保の松原へ立ち去って行きました。 それから長い年月がたち、この辺り一帯は大きな災害にみまわれ、洲崎の一部であった弁天は海にとり残されて島となりました。 その後、舞阪と新居の間は渡船で行き来するようになりましたが、江戸時代の宝永六年(西暦一七○九年)今切渡海安全のため、この島に辨天神社が建てられました。 人々は天女伝説のこともあり、この神社を大切にお守りしてきました。 御祭神は「市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)」といい、海上・交通・家内安全、商売繁盛など諸願成就の神として多くの人々に信仰されています。 なお、境内には浜名湖弁天島を詠んだ正岡子規、茅原崋山、松島十湖の文学碑があります。

移棹休揺湖底天 芙蓉如夢華巓 不関咫海濤壮 白鳥白帆相伴眠」

棹を移して揺かすを休めよ湖底の天 芙蓉夢の如く華巓を漬す 関せず咫尺海濤の壮なるを 白鳥白帆相伴ふて眠る

茅原華山(1870~1952)は、明治・大正・昭和にわたって活躍した、東京出身の社会評論家・ジャーナリストです。 この漢詩は大正15年(1926)に詠まれ、詩碑は遠州地方の読者たちが昭和5年(1930)に建立しました。

「月や風や 夏しら波の 海と湖」

松島十湖(1849-1926)は浜松市出身の県西部地方の明治・大正期を代表する俳人の一人で、報徳運動家・政治家でもありました。 この句は明治41年(1908)夏の作で、句碑は大正初年に建立されたと思われます。

「天の川 濱名の橋の 十文字」

正岡子規(1867-1902)は愛媛県松山市出身の俳人・歌人で、俳句革新運動を起こしました。 この句は明治28年(1895)秋に上京した際、途中汽車の車窓より浜名湖を眺めて詠んだ作品とされています。 句碑は大正14年(1925)に浜松曠野社(加藤雪膓主宰)が建立しました。

日本橋から272Km

新居宿

新居宿(あらいしゅく、あらいじゅく)旧名「荒井宿」は、東海道五十三次の江戸側から数えて31番目の宿場。現在の静岡県湖西市で、旧国名は遠江国。 尚、読み方は同一であるが、旧来の地名が「荒井」で、現在の地名が「新居」である。明治期以降に字体が改められた。 元々「荒井」の呼び名は、地震に伴う津波や台風に因る水害が多く、"荒"を台風等を意味し"井"が浜名湖や遠州灘を表す事から、"荒井"と呼ばれる様になった。 別名では、「荒江」とも言われたらしい。 東海道の中で、ここ新居関所のみ関所が、陸の関所であると同時に海の関所も兼ねていた。 浜名湖と遠州灘がつながる開口部にある為、かつては『今切の渡し』と呼ばれる渡し舟で、約6キロ離れた対岸の舞阪宿と結ばれていた。 こうした地形を自然の要害と考えた徳川家康は、慶長5年(1600年)に渡船場に関所を設置して、『入り鉄砲と出女』を水際で厳しく取り締まることにした。 もともと舞阪と新居は陸続きにあり、明応・永世年間(1492~1521)の地震などによって、浜名湖の地峡が決壊して『今切』と言う開口部が出来た。 その後、宝永4年(1707)に大地震が起こり、新居宿や渡船は大きな被害を受けるようになった。これを機に迂回路として使われるようになったのが姫街道。 度重なる地震と津波の被害により、関所のみならず宿場そのものが何度か移転している。現在の位置に落ち着いたのは、宝永4年(1707年)のことである。 関所の建物が、明治時代まで残り、その後学校に転用されたりしながら、保存され、今日も現存。 周囲を発掘調査中で、いずれ、江戸時代の関所の全容が復元される見込み。 現在、新居宿に残っている関所の建物は、安政2年(1855年)に再建されたもので、日本に唯一現存する関所の建物として国の特別史跡に指定されている。 宿場の歴史・文化の資料館が、関所に隣接している。

(wikipediaより)

浜名街道

「水のまんなかの道がまっすぐ」

山頭火

浜名街道 「水のまんなかの道がまっすぐ」 山頭火

種田山頭火(たねださんとうか=一八八二~一九四○)大正・昭和初期の俳人。明治十五年山口県に生まれる。本名は正一。 荻原井泉水に師事。俳誌「層雲」に俳句を発表。大正十三年仏門に入る。尾崎放哉に傾倒、養子を捨て庵を結び、一笠一杖の乞食行脚で各地を遍歴、 禅味ある自由律の独自の句を残した。 この作品は、二度目の遠州路を旅した昭和十四年4月、当時の浜名街道を直截に詠んだものである。句集「草木塔」に所載。 新居町教育委員会

嘉永7年(1854)の大地震後に建て替えられた関所建物。

荷物石があり、旅人が関所で取り調べを受けている時に荷物を置いた石。

江戸時代、徳川御三家の一つ紀州藩の御用宿を務めた縁から紀州屋と名乗りました。宿内最大の旅籠屋の一つで、平成13年に再生整備を行い旅籠資料館として開館しました。

車の交通量が多く、渡れないため写真だけ撮った。

宝永4年(1707)の地震災害の翌年、新居宿が現在の地に移転した際、西方の山ろくに社寺安置された一帯で、寺道と呼ばれています。

旧東海道から外れるが、少し散策しました。

永享八年(一四三六)真達将公和尚が日ケ崎村に隣海庵を開創し、慶安元年(一六四八)曹洞宗に改宗するとともに進外能迪和尚を迎え、日ケ崎山隣海院となる。

飯田本陣は、天保年間の記録によると建坪百九十六坪で、門構え玄関を備えていた。飯田本陣には小浜、桑名、岸和田藩など約七十家が利用した。 明治元年(一八六八)の天皇行幸の際に行在所となり、同年の還幸、翌二年の再幸、明治十一年(一八七八)の巡幸の際にも利用された。 その行在所の建物は明治十八年(一八八五)、奥山方広寺に移築された。 平成二十二年三月 湖西市教育委員会

白須賀宿 4.5km

舞坂宿 5.3km

新居宿に三軒あった本陣の一つ。天保年間の記録によると建坪百九十三坪で、門と玄関を備えていた。 八郎兵衛本陣には吉田藩のほか、徳川御三家など約百二十家が利用した。疋田家は、新居宿の庄屋や年寄役を務めた。 平成二十二年三月 湖西市教育委員会

江戸時代の宿場には公用荷物や公用旅行者のために人馬を提供する義務があり、東海道の宿場では常に百人の人足と百疋の馬を用意した。 しかし、交通量が多い時には助郷制度といって、近在の村々から人馬を寄せ集めて不足を補った。 この場所は、寄せ集められた人馬の溜り場になったところである。 平成二十二年三月 湖西市教育委員会

一里塚は、江戸の日本橋を起点として街道の両側に一里(四キロメートル)ごとに土を盛り、その上にエノキなどを植えた塚。 里程の目印として、旅行者にとっては馬や駕籠代の計算などの目安となった。 慶長九年(一六○四)二代将軍秀忠が一里塚を築かせたといわれ、東海道では百四カ所あった。 ここには左(東)にエノキ、右(西)に松が植えてあった。 平成二十二年三月 湖西市教育委員会

ここは新居宿の西境で、一度に大勢の人が通行できないように土塁が突き出て枡形をなしていた。 棒鼻とは、駕籠の棒先の意味であるが、大名行列が宿場へ入るとき、この場所で先頭(棒先)を整えたので、この場所を棒鼻と呼ぶようになったともいわれている。 平成二十二年三月 湖西市教育委員会

白須賀宿 3.5km

新居宿 0.1km

旧東海道は国道1号線と合流するので、ここで新居駅に向かい本日の旧街道ランは終了としました。

東海道三十一番目

東海道トップページへ

東海道・中山道・甲州街道・ 日光街道・奥州街道・沖縄

Copyright(C)2014 Kaidouwohashiru all rights reserved.