走行一覧表

| 区 間 | 日 付 | 所要時間 | 概算走行距離 | 宿場数 | 天気 |

| 芦田宿ー小田井宿 | 2010年4月10日 | 11:02-14:32 | 23キロ | 6 | 晴 |

芦田宿ー小田井宿走行地図

地図を左クイックすると詳細な走行地図がでます。

掲載写真の撮影場所

上の写真をクイックすると詳細な写真の位置図がでます。

バスで佐久駅から立科まで行く

芦田宿→望月宿

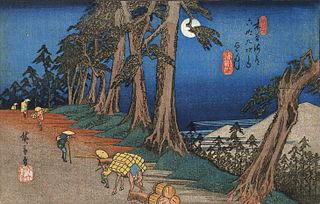

芦田宿

芦田宿(あしだしゅく)とは、中山道六十九次のうち江戸から数えて二十六番目の宿場。 現在の長野県北佐久郡立科町芦田にあたる。難所であった笠取峠の東の入口にある。生糸の産地でもあった。 天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、芦田宿の宿内家数は80軒、うち本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠6軒で宿内人口は326人であった。

11:02 芦田宿をスタート

11:05 芦田宿入口

11:12 茂田井一里塚跡

11:16 茂田井図

茂田井宿(もたいしゅく) 長野県佐久市、中山道の望月宿と芦田宿の間にある間の宿である。

今でも国道より外れて古い土蔵などがならぶ昔の面影が色濃く残る宿場である。

武重本家酒造と大澤酒造という二つの蔵元がある。

大澤酒造は茂田井村の名主を代々勤めた家柄で、1689年(元禄2年)より酒造を始めた。

しなの山林美術館(大澤邦雄、神津港人の絵画を展示)、民俗資料館(小諸藩より拝領した甲冑などを展示)を併設している。

11:17 茂田井地図

11:20 牧水歌碑

11:20 大沢酒造資料館

11:29 ラーメン屋

前回(2009年8月1日)の昼食場所

瓶ビール1本とラーメンを食べた。

11:31 寒念仏供養

11:34 中山道標識

望月宿→八幡宿

望月宿

望月宿(もちづきしゅく)とは、中山道六十九次のうち江戸から数えて二十五番目の宿場。 天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、望月宿の宿内家数は82軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠9軒で宿内人口は360人であった。

11:40 下駄の看板

11:41 歴史民俗資料館

11:41 望月宿碑

11:44 中山道標識

11:46 長坂分岐点

11:47 案内図

11:48 石尊大権現

11:48 御嶽山

11:50 中山道標識

11:54 瓜生坂百万遍念仏塔

11:56 瓜生坂一里塚

45里目

12:01 望月城跡

12:05 中山道の道標

八幡宿→塩名田宿

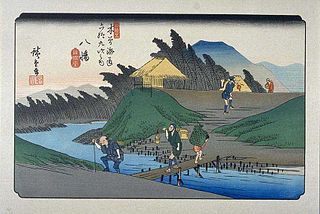

八幡宿

八幡宿(やわたしゅく)とは、中山道六十九次のうち江戸から数えて二十四番目の宿場である。 現在の長野県佐久市八幡。千曲川の西岸にあたり、対岸の塩名田宿との距離は1里もないが、川止めになったときの待機地として、また千曲川沿いの米の集散地として江戸時代初期の慶長年間に整備された宿場である。 天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、八幡宿の宿内家数は719軒、うち本陣1軒、脇本陣4軒、旅籠3軒で宿内人口は719人であった。

12:23 本陣跡

12:26 八幡神社

塩名田宿→岩村田宿

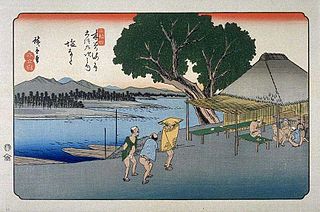

塩名田宿

塩名田宿(しおなだしゅく)とは、中山道六十九次のうち江戸から数えて二十三番目の宿場。 現在の長野県佐久市塩名田。暴れ川であった千曲川の東岸にあり、旅籠が10軒以下の小さな宿場にも拘らず、本陣と脇本陣が合わせて3軒あった。橋も掛けられたが洪水の度に流失し、船や徒歩で渡るのが専らであった。 天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、塩名田宿の宿内家数は116軒、うち本陣2軒、脇本陣1軒、旅籠7軒で宿内人口は574人であった。

12:39 千曲川

御馬寄一里塚跡を探したが、見落としてしまった。

12:40 千曲川

12:45 塩名田

12:45 高札場跡

12:48 塩名田道標と道祖神

12:57 分かれ道

岩村田宿→小田井宿

岩村田宿

岩村田宿(いわむらだしゅく)とは、中山道六十九次のうち江戸から数えて二十二番目の宿場。 現在の長野県佐久市岩村田一帯。岩村田藩1万5千石の城下町であり商業の町ではあったが、宿場としては本陣が無く旅籠も最盛期で8軒と少なかった。 天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、岩村田宿の宿内家数は350軒、本陣、脇本陣ともに設けられず、旅籠のみ8軒設置され、宿内人口は1,637人であった。

13:20 道祖神

13:30 道祖神

13:33 西宮太神

13:55 鵜縄沢端一里塚

この一里塚は、慶長年間(1599〜1614年)中山道開通の当初に設置されたものである。 その後、道路改修によって街道から外れてしまったが、両塚の間の道路は中山道の古い道筋を示すもので貴重なものである。

13:55 鵜縄沢端一里塚

小田井宿

小田井宿

小田井宿(おたいしゅく)とは、中山道六十九次のうち江戸から数えて二十一番目の宿場。 現在の長野県北佐久郡御代田町中心部にあたる。参勤交代などで大名が北国街道との分岐点でもあった追分宿で宿をとる際、小田井宿は姫君や側女たちの宿にあてられることが多く「姫の宿」とも呼ばれた。 天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、小田井宿の宿内家数は107軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠5軒で宿内人口は319人であった。

14:10 小田井宿碑

14:10 下の問屋跡

14:11

14:12 脇本陣跡

14:13 上の問屋跡

14:13 本陣跡

14:16 御嶽山蔵王大権現

14:36 御代田駅付近からの浅間山

御代田駅から帰宅する

中山道トップページへ